いつもみなさん、ありがとうございます。

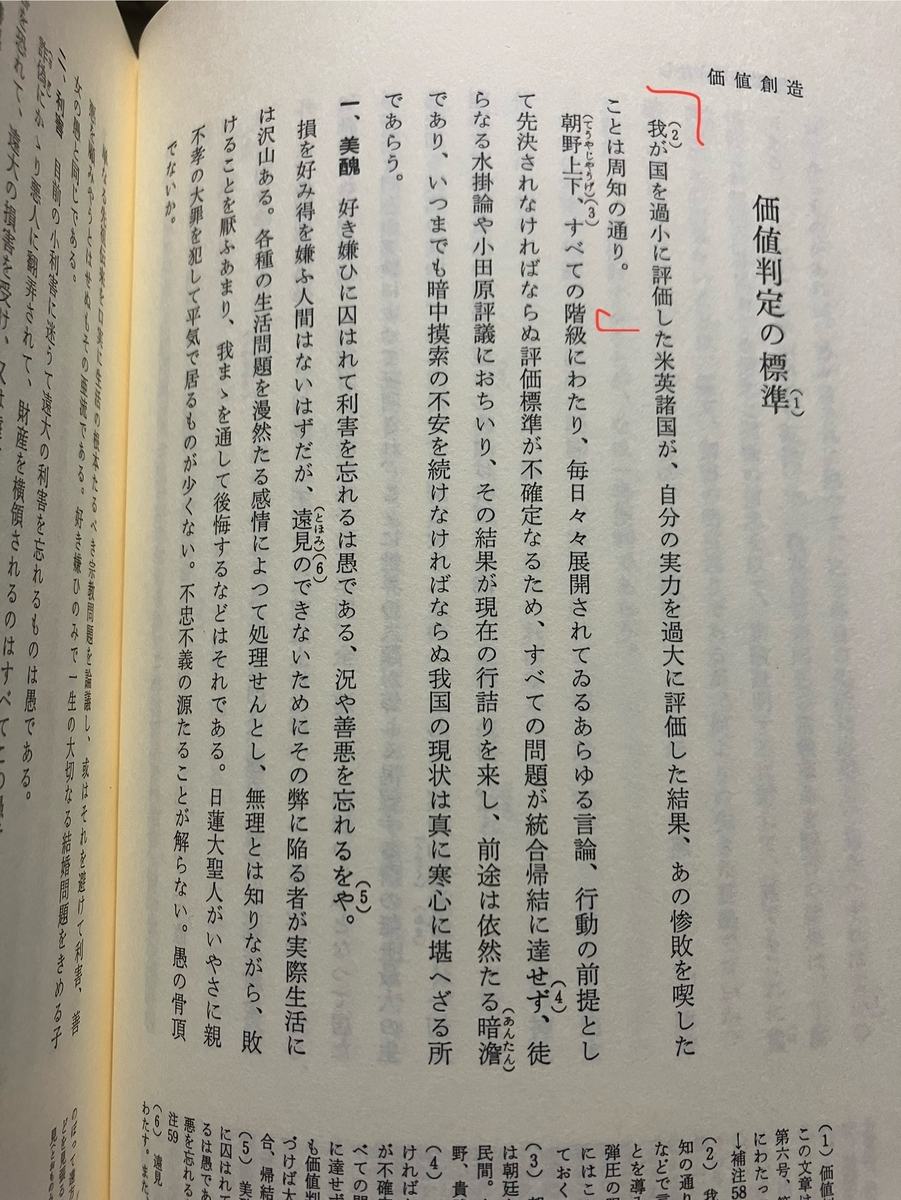

具体的に宮田幸一他校定編『牧口常三郎全集』第10巻「宗教論集・書簡集」(第三文明社、1987年)から、挙げてみたいと思います。創価学会(当時は創価教育学会)の当時の機関誌『価値創造』第6号(昭和17年2月10日刊)〜第7号(昭和17年3月10日号)に掲載された牧口常三郎の文章である「価値判定の基準」の冒頭です。以下の画像は『牧口常三郎全集』第10巻28ページのものになります。

文章の冒頭ですが、明確に牧口常三郎は「我が国を過小に評価した米英諸国が、自分の実力を過大に評価した結果、あの惨敗を喫したことは周知の通り」と述べているのです。

米英諸国の「あの惨敗」とは、昭和17年2月〜3月の発言と言うことから考えれば、昭和16年(1941年)12月8日の真珠湾攻撃、およびマレー作戦と、その後のマレー沖海戦(同12月10日)等を指すことは明らかかと思います。

これに対して『全集』の脚注ではこの牧口常三郎氏の発言について「弾圧の眼を流れるためにはこういう事を言っておく必要があった」と書かれています(同28ページ)が、それが事実とするなら牧口常三郎という人物は時流に迎合して弾圧を恐れて本当のことを言うことができなかった人物だったということになってしまいます。

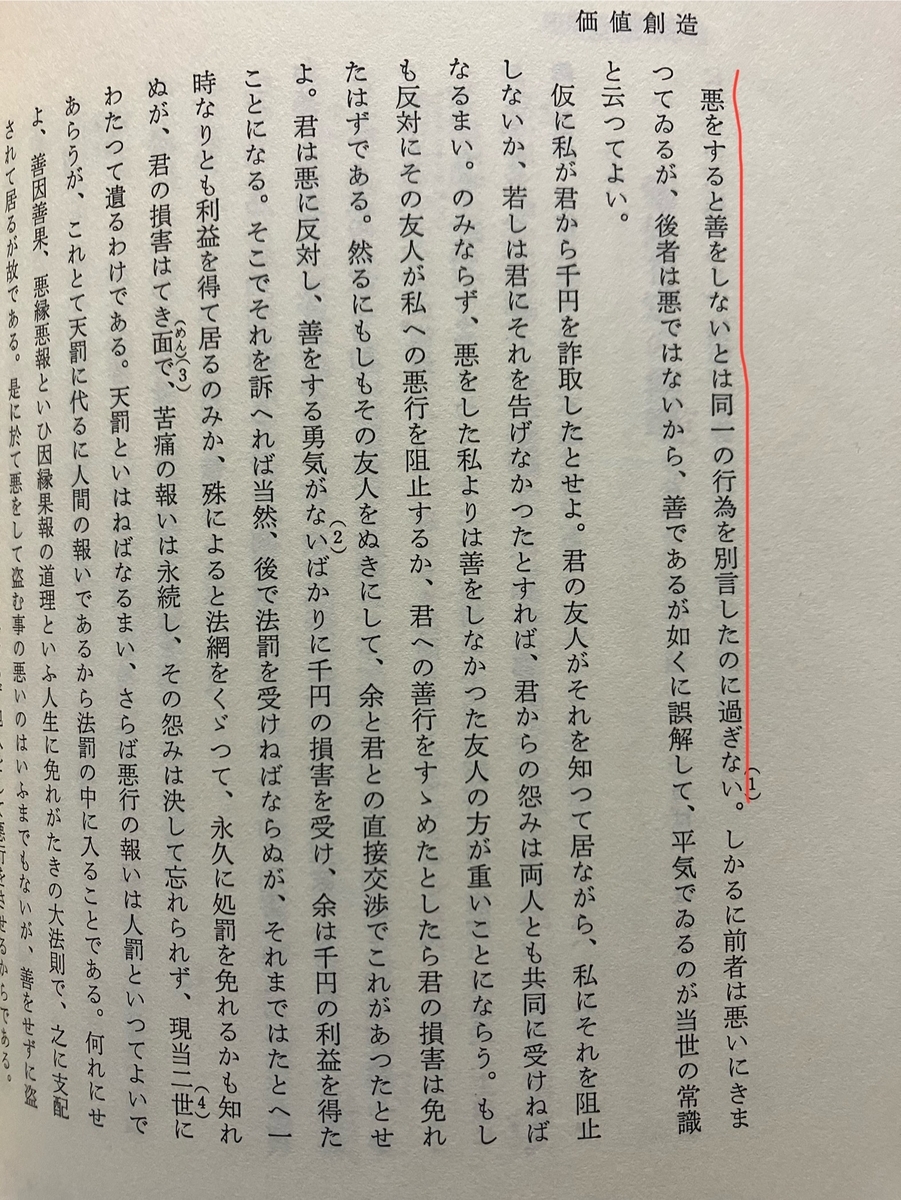

加えて、この文章に続く部分で牧口常三郎氏は有名な発言をしています。それは「悪をすると善をしないとは同一の行為を別言したのに過ぎない」というものです(同30ページ)。